대지를 캔버스 삼아 작업해온 패킹 아트의 대가 크리스토와 잔-클로드 커플.

2016년 6월, 그의 작품 ‘The Floating Piers’에 선 크리스토.

Photo by Wolfgang Volz

‘덧없는 아름다움’은 종종 예술의 선천적 기질처럼 보인다. 하지만 오늘날 많은 작품은 외려 어떤 목소리에 가깝다. 정치적이거나 종교적인, 인종과 젠더 때론 환경에 관한 메시지를 발화하는 예술 행위에 익숙해진 나머지 세상은 통용되는 논리로 예술이 제 존재를 증명하길 요구한다.

하지만 크리스토(Christo)와 잔-클로드(Jeanne-Claude Denat de Guillebon)는 “우리는 오로지 기쁨과 아름다움만 창조한다”고 외치며 돈키호테와 둘시네아처럼 자신의 이상을 향해 돌진했다.

언뜻 무모해 보이지만 언제나 정력적인 이들은 본래 자리에 없던 것을 만들고 다시 없애버림으로써 우리를 둘러싼 장소를 완전히 새로운 시각으로 바라보게 했다.

올라푸르 엘리아손(Olafur Eliasson)이 “크리스토와 잔-클로드는 주변 환경을 우리에게 드러내는 방식으로 그것의 인간성을 회복시켰다. 그들의 작업을 통해 우리는 예술 작품뿐 아니라 우리 자신과도 만날 수 있었다”고 회고한 것처럼 말이다.

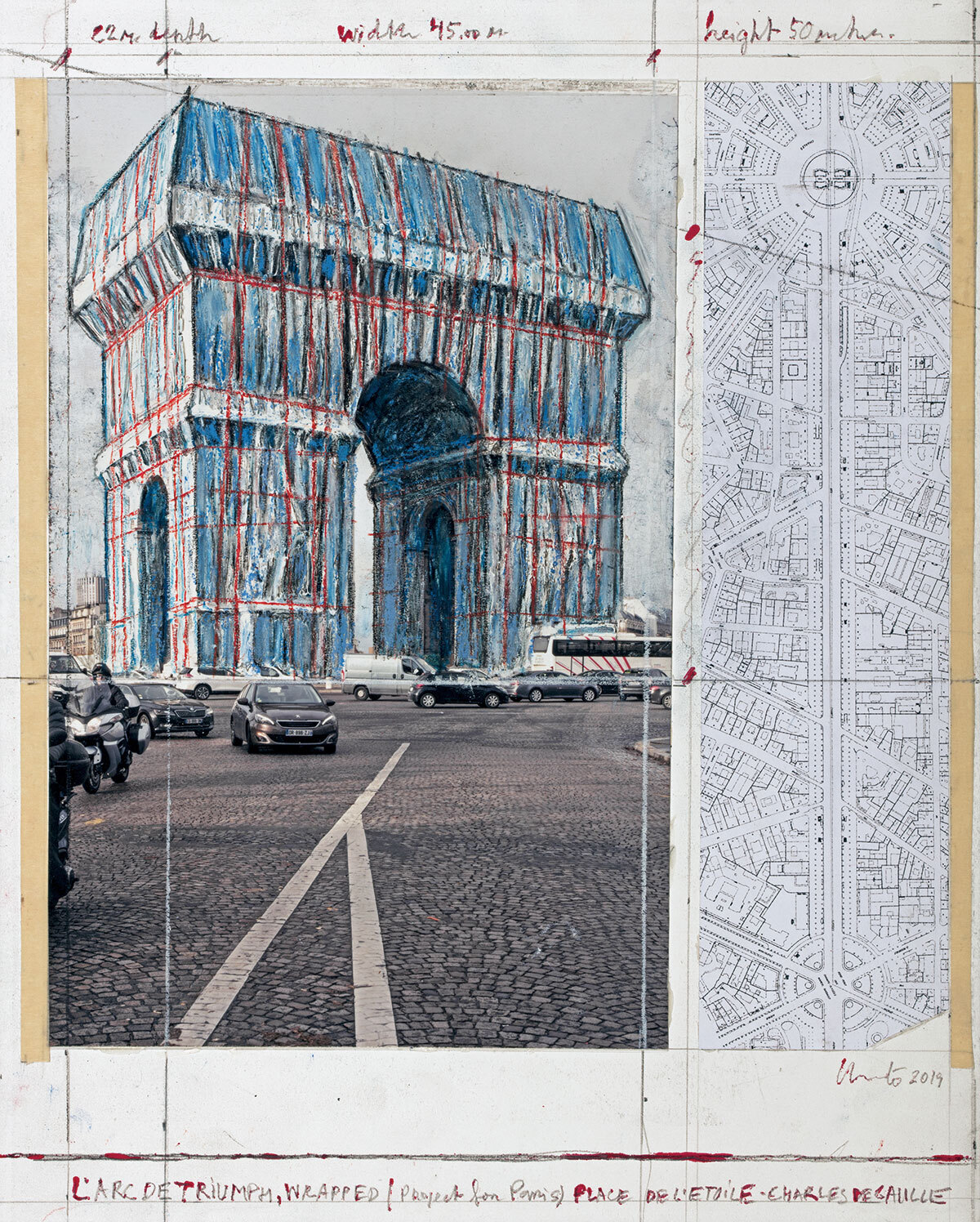

Christo & Jeanne-Claude, L’Arc de Triomphe, Wrapped(Project for Paris), Place de l’Étoile - Charles de Gaulle, Pencil, Wax Crayon, Enamel Paint, Map and Tape, Collage, 35.5×28cm, 2019

ⓒ 2019 Christo Photo by André Grossmann

Christo & Jeanne-Claude, Wrapped Coast, One Million Square Feet, Little Bay, Sydney, Australia, 1968~1969

ⓒ 1969 Christo Photo by Shunk-Kender

1953년 소피아의 국립 예술 아카데미(National Academy of Arts)에서 정식으로 예술 교육을 받기 시작한 크리스토는 당시 주류를 이룬 사실주의 기법과 전체주의를 옹호하는 프로파간다적 예술관에 좀처럼 동의할 수 없었다. 불가리아에선 금지된 모더니즘과 서방의 예술운동을 비밀리에 접한 젊은 예술가는 억압된 환경의 고향을 등지기로 결심한다. 그는 프라하, 체코, 빈, 제네바를 거쳐 1958년 파리로 망명, 그곳에서 평생의 동반자이자 예술 파트너인 잔-클로드를 만났다. 같은 해, 같은 날 각자 다른 땅에서 쌍둥이자리로 태어난 두 사람은 서로를 운명처럼 여기고 50년 넘는 시간 동안 모든 작품을 둘의 이름으로 발표했다.

2009년 잔-클로드가 갑작스레 세상을 떠난 후에도 크리스토는 이 원칙을 어긴 적이 없다. ‘자유의 땅’으로 가기 위해 세계를 가로지른 망명자의 기질이 반영된 것일까. 이들의 작업은 대부분 캔버스나 미술관처럼 어떤 틀 혹은 벽으로 한정 지을 수 있는 규모를 벗어났다. 조각과 회화 등 전통적 형태의 예술을 통해 예술가가 온전히 장악한 차원을 경험할 수 있다면, 크리스토와 잔-클로드는 우리가 사는 공간이 이미 각종 ‘허가와 통제’로 복잡하게 얽혀 있다는 사실을 날카롭게 지적했다. 이러한 공간을 며칠만 빌려 ‘가벼운 소란(Gentle Disturbance)’을 창조하겠다는 엉뚱함이 낳은 엄청난 프로젝트들은 ‘설득과 거절의 역사’로 요약할 수 있을 것이다. 사람들은 이들이 1985년 베를린의 국회의사당과 파리의 퐁뇌프를 ‘포장’했다는 사실은 알고 있지만, 그것을 위해 10년이 넘는 세월 동안 정부나 시 당국에서 숱한 거절을 당했다는 점에는 별 관심을 두지 않는다. 아무 목적도, 효용도 없는 예술을 위해 감수해야 하는 불편에도 불구하고 실현하고자 하는 행위의 가치를 설득하기 위해 크리스토와 잔-클로드는 매번 끈질기고 집요하게 협상 테이블에 앉아야 했다.

크리스토는 그들의 프로젝트가 현실화되는 과정을 크게 두 단계로 구분했다.

바로 ‘소프트웨어 기간(Software Period)’과 ‘하드웨어 기간(Hardware Period)’. 이들은 하나의 아이디어가 생기면 그것을 실현할 수 있는 장소를 물색한 다음 드로잉, 스케치와 대강의 설명을 들고 관계자를 찾아가 제안했다.

값비싼 대여 비용을 치르고 그 장소를 완벽히 파악하는 동시에 작품 설치 허가를 받는 수순에 이르러서야 비로소 그 프로젝트가 어떤 형태가 될지 스스로도 이해하기 시작했단다. 이러한 소프트웨어 기간에는 작품이 물리적 형태 없이 오로지 개념으로만 존재하는데, 그조차도 ‘부부와 그들을 도우려는 사람들 그리고 그들을 멈추고자 하는 사람들의 마음속에만 있는 상태’라고 표현할 수 있었다. 이후 많은 전문가와 필요한 노동력을 고용해 물리적 결과물을 만들어내는 과정이 하드웨어 기간이다. 하지만 크리스토는 소프트웨어 기간이야말로 작품의 원동력이자 에너지라고 여겼다. 각각의 프로젝트가 온전히 새로운 경험이었기에 그들은 똑같은 작업을 절대 반복하지 않았고, 외부에서 요청한 커미션 작업에도 응한 적이 없다. 모든 작업은 어떠한 경제적·정치적 영향에서도 자유로워야 했다.

Christo & Jeanne-Claude, Valley Curtain, Rifle, Colorado, 1970~1972

ⓒ 1972 Christo Photo by Wolfgang Volz

Christo & Jeanne-Claude, Wrapped Reichstag, Berlin, 1971~1995

ⓒ 1995 Christo Photo by Wolfgang Volz

이렇게 도시를 침범하는 계획이 지연되거나 유예되는 사이사이, 이들은 드넓은 자연을 무대로 삼기도 했다. 시드니의 해안가를 포장했고(‘Wrapped Coast’, 1968~1969), 콜로라도의 골짜기에 커튼을 걸었으며(‘Valley Curtain’, 1970~1972), 캘리포니아의 산과 들판을 달리는 울타리를 치기도 했다(‘Running Fence’, 1972~1976). ‘The Floating Piers’는 2016년 7월에 진행한 프로젝트로, 잔-클로드의 타계 이후 크리스토 혼자 완성한 최초의 작품이라는 점에서 더욱 화제를 모았다. 그는 이탈리아 롬바르디아주의 이세오 호수 위에 10만m2 넓이의 반짝이는 노란 천으로 육지와 섬을 잇는 ‘떠 있는 부두’를 만들었다. 단 16일간, 매일 8만 명 이상 총 120만 명이 넘는 사람을 작은 호수 마을로 이끈 이 프로젝트는 예약도, 티케팅도 필요 없는 선물처럼 등장했다가 신기루처럼 사라진 대형 설치 작품이었다. 이렇듯 유일무이한 존재의 경험을 가능케 하는 크리스토의 프로젝트는 그 어떤 미술관에서도 실현 불가능한 것이다.

“영원히 남아 있을 것을 만드는 일보다 사라질 것을 만드는 일에 훨씬 더 큰 용기가 필요하다”

던 그의 말처럼 그는 가늠하기 힘든 야심과 기백으로 함부로 ‘영원’을 약속하지 않는 아름다움이 무엇인지 증명했다.

“예술은 전적으로 쓸모없는(useless) 무엇”이라던 낭만적 예술가가 떠난 것을 마냥 슬퍼하기엔 우리 몫의 작은 행운이 아직 남아 있는 듯하다.

크리스토가 생전에 작업 중이던 ‘개선문 프로젝트(L’Arc de Triomphe, Wrapped)’가 그의 유지에 따라 마무리 후 2021년 9월에 공개될 예정이기 때문. 푸른빛 천으로 개선문을 포장하겠다던 작가의 소망이 1962년에 바로 실현되지 않은 것이 새삼 다행스럽다.

'수집 > 전시' 카테고리의 다른 글

| 영화 용어 정리 (0) | 2023.06.27 |

|---|---|

| 기를 쓰고 헌 집만 찾아 중개해서 대박 난 부동산 (0) | 2023.06.23 |

| 쇠락하는 대형마트, 롯데·이마트 엇갈린 선택 (0) | 2023.06.20 |

| 장소성 (0) | 2023.06.20 |

| 뷰로 베타크의 거울로 장식된 디올 전시장 (0) | 2023.06.02 |